Grün-Feucht-Kühl-Index

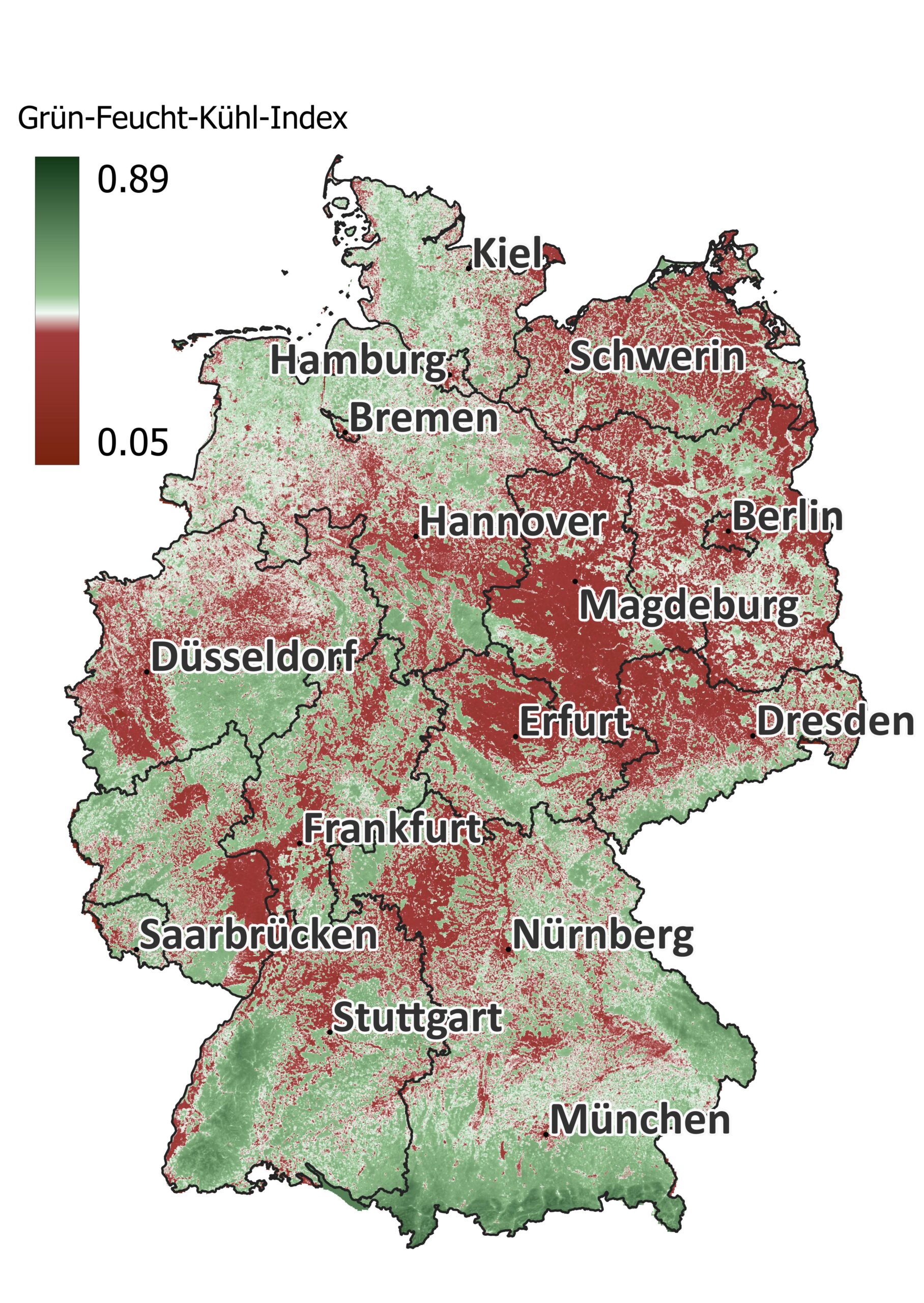

Nicht nur die Großstädte Deutschlands sind Hitze-Hotspots, sondern es gibt ausgedehnte Hitzelandschaften. Das zeigt eine neue wissenschaftliche Studie des ECONICS INSTITUTE.

Der neu gegründete Thinktank für Ökosysteme veröffentlicht erstmals einen »Grün-Feucht-Kühl-Index« für Deutschland und präsentiert ihn in Partnerschaft mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Die Studie wurde zunächst als Preprint veröffentlicht und bei einer internationalen Fachzeitschrift eingereicht: Yojana Adhikari, Pierre L. Ibisch, Peter Wohlleben, Anselm Schneider, Daniel Johnson (2025). Working landscapes under climate change need to be green, moist and cool – a case study of Germany.

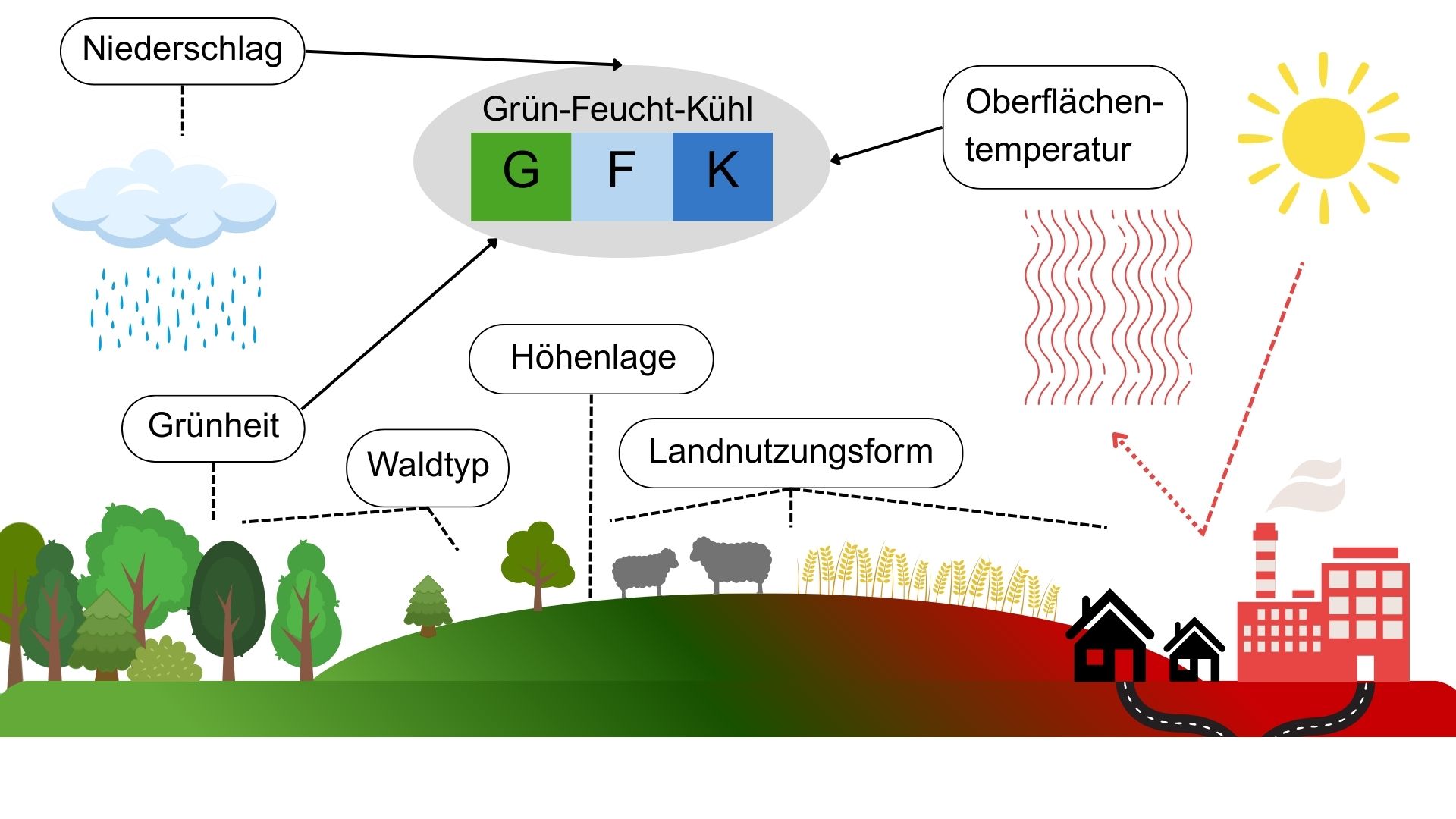

Wichtige Erkenntnisse: Die Art der Landnutzung ist für fast ein Fünftel der Temperaturunterschiede verantwortlich, und wo es grüner und kühler ist, gibt es sogar mehr Niederschläge – und zwar nicht nur in Bergregionen. Grüne Vegetation, Wasser und relative Kühle bilden eine zentrale Dreiecksbeziehung, die das Leben und die Arbeitsfähigkeit der Ökosysteme ermöglicht.

Die neuen Daten untermauern die bekannte Tatsache, dass sich besonders Ballungsräume und Industriegebiete an heißen Tagen überproportional aufheizen. Zum anderen wird deutlich, dass auch in Regionen mit strukturarmer Landwirtschaft großflächige Hitzelandschaften entstanden sind. Ohne Bäume, Hecken und Feldgehölze, also ohne angemessene Anteile naturnaher Vegetation trocknen die Böden aus, heizen sich auf und verstärken einen Teufelskreis. In der Folge wachsen Pflanzen schlechter – es drohen Wasserknappheit und somit Ernteverluste. Hingegen sind Regionen mit Wäldern, Feuchtgebieten, vielen Hecken und Dauergrünland deutlich kühler. Sie speichern und verdunsten Wasser und fördern sogar den Niederschlag.

Die positive »Grün-Feucht-Kühl«-Triade verstärkt sich also selbst. Positive Rückkopplungen führen dazu, dass es dort, wo es kühler und feuchter ist, grüne Vegetation besser gedeihen kann, die wiederum das Wasser besser zurückhält und sich auch bei höheren Temperaturen kühlen kann. Solche Rückkopplungen gelten allerdings auch dort, wo es kritisch heiß und trocken wird: Die Lebensbedingungen für grüne Pflanzen verschlechtern sich, und sie können ihre Umgebung nicht mehr kühlen und befeuchten. Hitze, Trockenheit und die Schwächung der grünen Vegetation befeuern sich gegenseitig, was regelrecht zu einer Abwärtsspirale führen kann, mit der die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme abnimmt. Dies hat dann Folgen für alle Ökosystemleistungen, an denen Menschen Interesse haben. Dazu gehört nicht zuletzt auch die natürliche Klimaschutzwirkung der Natur: In austrocknenden und geschwächte Wäldern oder Mooren wird der gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt, was wiederum den Klimawandel zusätzlich antreibt.

Die Studie des neuen ECONICS INSTITUTE zur Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Natur in Deutschland erlaubt auf Grundlage von internationalen Ansätzen und satellitenbildbasierten Daten eine neuartige Betrachtung der Landschaft.

Natur ist keine grüne Kulisse, die wir lediglich zur Erholung und Entspannung aufsuchen und betrachten können oder ein Warenlager, in dem wir uns nehmen, was wir für unser Wirtschaften benötigen. Vielmehr besteht die Natur aus komplexen Systemen, die im wahrsten Sinne des Wortes Arbeit verrichten, um zu existieren und zu funktionieren. Durch die physikalische Arbeit schaffen sie auch unsere Existenzgrundlage.

Die wissenschaftliche Arbeit (in englischer Sprache) zum »Grün-Feucht-Kühl-Index« befindet sich in Begutachtung und steht als Preprint zur Verfügung.

Der zusammenfassende deutsche Report steht hier zum Download bereit: